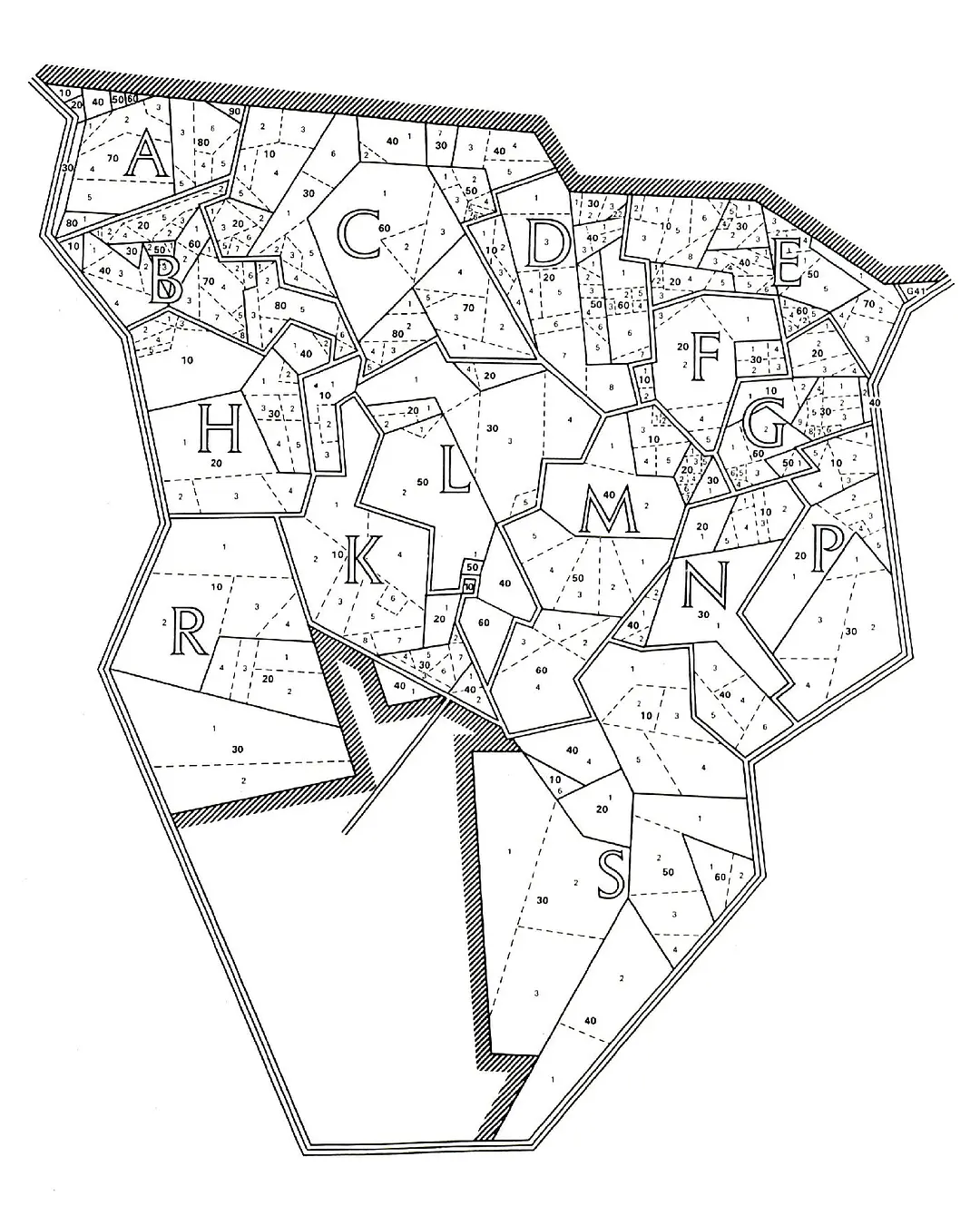

英国的非洲语言学家Malcolm Guthrie是学科史上非常重要的一位学者,1967-1971期间出版的一套四册《比较班图学》丛书影响深远,以这套书发表的时间点为坐标,往前看它打破了德国的非洲语言学家Meinhof对于这个学科的统治;往后看它的“班图核心区假说”认为班图语的发祥地在刚果赤道雨林南方的说法一度成为科普的标准答案,直到这个垄断被Oliver/Ehret/Vansina改良的“班图人扩张说”(也就是英语文献中常出现的Bantu expansion)慢慢取代。而作品本身所创造出来的为所有班图语设置一个类似邮政编码的系统一直沿用至今。在这套系统里,所有的班图语都被以拉丁字母分为十多个区块(zone),然后再附加上编码指代具体的语言,比如西边喀麦隆Duala语被标记为A.20,南非的祖鲁语和科萨语分别被标记为S.42和S.41,东非的交际语言斯瓦希里语的普通话被标记为G.42。

Guthrie的作品在最初是仅用于分析非洲当代语言的,在整理归纳数据的过程中本来是想完全撇开拟构这种方法论、也不去讨论历史的。也就是说,至少在最初,他不想去讨论民族迁徙史、不去讨论辗转世代的语言继承问题、也不去讨论不同民族互相之间有没有过因为互相接触而造成词汇借用。他的方法可以说非常科学写实,他用四个步骤——原文的行文方式对读者很不友好所以“四个步骤”是我的总结——计算当代的非洲语言各种词汇之间是否存在有规则的声音相似性。

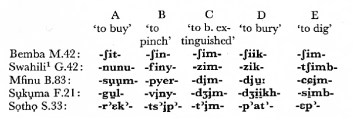

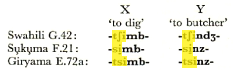

第一步,进行“简单比较”,比如在下图里,在五个语言中,列出五个意思所对应的单词(图片来自Guthrie1967:16)

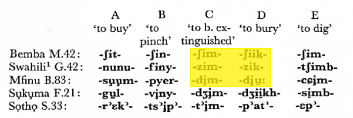

第二步,查看这些由意思连接起来的单词是否具有跨语言的规律,比如下图里发现前三个语言里词首的元素有对应关系,语言编号M.42/G.42/B.83对应声音ʃi/zi/di̧(图片来自Guthrie1967:16)

第三步,检查“重现规律”的序列在各自语言里有无普遍性,语言编号G.42/F.21/E.72a的tʃ/si̲/tsi在各自语言的其他单词里都有相同的重现模式,这里发现同样的规则在斯瓦希里语里不仅适用于“挖”(to dig),也适用于“宰”(to butcher)

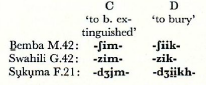

第四步,通过一系列规则,精炼这些“重现规律”的数量,把一些不具普遍性的、和其他规律无法互动的排除在外,把剩下的称为“对比序列(Comparative Series)”,图片里列出了两个“对比序列”的例子,分别是C.S.编号617和C.S.编号615的节选(图片来自Guthrie1967:16,这两条C.S.涵盖其他语言的完整列表见Guthrie1970a:167,168)

如果把这四步整理放进一个表格,是这样的:

| 步骤1 准备“简单比较 (simple comparison)” |

用给定的单个意思将不同语言的对应整理在一起,检查不同语言这些单词之间是否存在特殊关系(原书章节21.43起) |

| 步骤2 查找“重现规律 (recurrent set of patterns) |

将这些分布于不同语言的有规律的对应整理起来,整理了CV的结构和VC的结构(原书章节21.44起) |

| 步骤3 进行“整合比较 (associated comparisons)” |

将“重现规律”在各自的单一语言里验证,检查这种规律的普遍性(原书章节21.51起) |

| 步骤4 精化“对比序列 (comparative series)” |

a)将适用性较广、经过验证的“重现规律”跨语言寻找用具体含义进行整合的可能(一个对比序列表达一个具体含义,在特定的班图语可以通过特定规律推导出此班图语该单词的发音)(章节22.01起,自17页起); b)一个“对比序列”出现的发音在其他的序列里也可以出现(17); c)一个序列至少包括三门语言的单词,至少要包含三个区(zone)的语言(18) |

经过这四个步骤,Guthrie说找到了在班图语使用范围内(也就是撒哈拉以南的几乎所有地区)一共2000多条“对比序列”,似乎说明着这2000多个相同含义的单词或词根,很多个体班图语之间不但共用接近的发音,并且发音之间的差别还有规律可寻。加上Guthrie自己说这些“对比序列”互相之间有联系、并构成一个排外封闭的系统(interrelated C.S. forms a kind of closed system)(19),所以很勇敢地给这样2000多个一条一条的单词串起了个名字叫“通用班图语”,暗示这是(普通人能听懂的)通用语(the common language)(19)。可是平心而论,这2000多条“对比序列”到底有什么含义呢?Guthrie具体证明了什么呢?其实他证明的东西并不多。

撇开他使用的各种标记语言的邮政编码、也暂时不看他所增加的各类国际音标,2000多条“对比序列”证明的是:如果仅考察我们所认为是班图语的语言,它们词汇和语法互相之间有联系,不仅地域间隔较近的有联系,地域间隔较远的也有联系。这个学术积累实际上并不比W. Bleek发现班图语的规律、C. Meinhof将其正式学术制式化这些成就更高明多少。至少在如何具体地量化这些联系的紧密程度这个问题上,Guthrie并没有做出比前人更令人信服的答案。

疑点一:2000多条“对比序列”这个数量本身可能不实

一般来说,当学术作品发现一个语族里有2000多个单词或语法形式都是相同或相近的,我们可能会发问是不是在面对一个语言的不同方言,更何况他实际收录的“对比序列”其实更多,因为Guthrie在真正逐条解释自己的这2283条“对比序列”时,单词册里加入了大约562个ps.条目(即“部分对比序列”),并且还有一些对比序列的单词意思不同但有共用写法他在文章中以½符号标记,甚至一些意思相同、很明显、偏差又较小的同义异体他附加了标记a、b、c或者x、y。总而言之,Guthrie的对比序列实际上是一个非常杂乱的数据库,我录入的表格文件里关于“对比序列”有3225行记录。

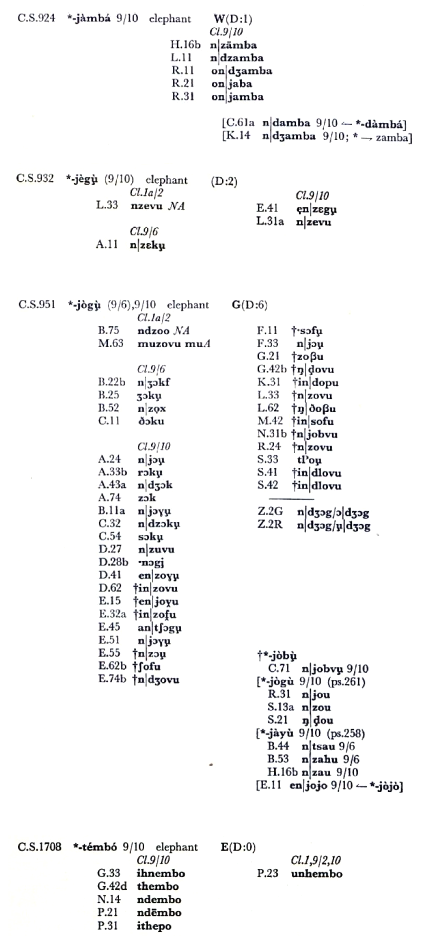

等逐个考察这2000多个条目所指的含义后,就会发现其实这两千多个条目条真正能同时适用于几乎所有语言其实也不多,很多情况下我们面对的是同样的概念在班图语的各个区域内有不同的表达方法,比如我们分别有六种说“门”和“大象”的单词、各有七种说“梦”和“嘴”的方法,说“蛋”的方法更是有十种。2000多条“对比序列作为一个“班图通用语”的基础,实际上是严重注水后的说法。

”

疑点二:“对比序列”的词典检索关键字可能没有意义

从篇幅上来说,《比较班图学》丛书最重要的特点是为“对比序列”(也就是“通用班图语”)提供了搜索条目的可能性,第三册和第四册都是仅用于列出这2283条“对比序列”。但Guthrie真将所著《比较班图学》的学术研究对象也就是自己发明的“通用班图语”想象成了一门真实的语言,所以这些“对比序列”是按照Guthrie想象中这门“通用班图语”可能的发音去进行排列的。所以它的第一个条目(即C.S.1)收录的是*‑bá “油棕树(oil-palm)”,名词和动词部分词条的最后一个条目(即C.S.2183)收录的是*‑yú̧ŋgu̧‑“听(hear)”,也就对应了英语的字母表里b和y的位置(注:他认为通用班图语的词根里没有a或者z开头的词)。

在批评这种做法之前需要先回顾一下“对比序列”是什么。从根本上来说,“对比序列”是多个现代的个体班图语因为某一个相同的含义以及这个含义的发音之间有规律而整合在一起的特定单词(词根)集合。对于一个特定的单词(词根)集合来说,没有哪一门语言的哪一种发音有对于其他语言的领导作用,也不可能由某一门语言(在这个推理阶段)被假设为历史上曾经被使用过的形态而被其他的现代语言所继承。直白一点说,虽然加了星号(Guthrie称之为Starred Forms),但是*‑bá和*‑yú̧ŋgu̧‑都不是拟构的历史形态,或者说并不是所谓的“原始音”。在选择*‑bá和*‑yú̧ŋgu̧‑作为索引来对应其他的现代班图语里“油棕树”和“听”的说法时,选择的原因可能有点不可思议,是因为方便。Guthrie的原文,散落在不同的段落里,是这么说的:

… most desirable to have available a method of representing each C.S. [list of items from different languages but representing a same sense] by means of symbol…. but in practice it is preferable to use characters from the latin alphabet… The conventional mark adopted for this purpose is an asterisk, and the symbolic representations themselves are therefore termed ‘starred forms’ (19)

It has already been pointed out that the symbols used for the construction of starred forms are in fact identical with some of the characters used to transcribe data from individual languages. There is no inherent reason why this should be done, apart from that of pure typographical convenience, since at this stage there is no question of any theory as to the shape of the probable source-items which may have been the ancestor of all the entries in a given C.S.. (43)

关于Guthrie的作品被后来的学者错误地引用,他自己至少要负一半的责任。使用同样的星号标记,他有时引入了两种箭头符号,一种对应现代班图语的声音规律替换,另一种对应历史上的某个形态被其他现代班图语继承(他也没有说出为什么具体某个形态被认为是历史上的说法)(19);还是使用同样的星号,他又试着用小写的方式对应前者的当代的“数据整合式替换”,用大写对应历史继承,同样没有说明清楚原因(22)。

疑点三:Guthrie的区块概念太容易让人误解

目前我们所知班图语的数量在500到600门之间,在Guthrie写作的年代他的说法是超过300门。他将这么多门语言按照15个区块(zone)(注:1967年之前的作品是16个区块)进行划分的方式确实为研究者在交流过程中指明某一个语言提供了方便并且还附带提供了一些地理的信息(A在西非、S在南非、E-G在东非),但对于并非专业的普通读者来说会误解字母编号即代表亲缘性的可能性也太高了。而且更麻烦的是,Guthrie在对各个区块内的语言进一步进行描述的时候,因为研究的进展,所以又把亲缘性较近的语言放入各自的“组Group”里,比如他把S区块里的科萨语(S.41)、祖鲁语(S.42)、Swati语(S.43)、Ndebele语(S.44)放入Nguni Group里,相似情况的还有F.20的Sukuma-Nyamwezi Group以及E.50 Kikuyu-Kamba Group。所以即使是专业的读者,也没办法很清晰地解释说到底这个区块(zone)的概念是纯粹的地理上的、还是亲缘上的。

这还不是造成干扰最多的点。Guthrie并不满足于区块(zone)的概念,为了展示更方便,他又把15个区块以几乎随机的方式放进了六个区域也就是“Areas”(西北区域、东北区域、中西区域、中东区域、西南区域、东南区域)里(82),这些NW、NE、CW、CE、SW、SE的标注也频繁出现在“通用班图语”的词条后面。除此之外,他还再进一步压缩区域概念制作了语言带”Belts”概念(西北+东北=北部语言带;中西+中东=中部语言带;西南+东南=南部语言带),所幸使用这个“语言带”概念做的推导并不多(82)。

归根结底,在Guthrie创造“区块(Zone)”的概念时,方法论就已经脱离了单一学科的框架。他在借用地理学距离计算方法来完善自己的区块(Zone)概念的时候,主要的目的是为了确认“对比序列”是否能在较大的范围内找到匹配,所以他才会给对比序列设下至少要在三个区块的语言里有回馈这样的条件(见前文表格)。但是Guthrie的系统有天生的优势——每个区块所对应的地理面积都差不多——,即使这种区块的概念对于研究语言亲缘性和研究较大范围内有文历史出现以前的非洲民族迁徙史来说没有任何意义。

疑点四:转录系统繁杂,数据收集场景不清,作品发布形式无法追溯

因为“通用班图语”的发布形式是对Guthrie臆想中的一门语言、以他认为方便的符号书写来进行的,以至于后来的学者在借鉴这部作品时会遇到各种各样的麻烦。最大的麻烦莫过于对单一语言的情况我们再也无法进一步方便地进行确认。我们能查到的只有具体的这种“通用班图语”的某个词根,以及这种词根在哪个区块(zone)或区域(area)里出现,运气好的话可能会有具体语言的编号,如果后人想要提取出Guthrie对某一个具体语言的档案整理到底如何,那查询的工作量将非常巨大。另一方面,Guthrie在这一套四册的作品中几乎没有谈到自己的数据是从何而来的(没有专门的引用书目部分),除了专门论述早先学术作品的章节不得不提及以外,Guthrie只有在零星的地方提到自己引用的一些字典和信息人(比如Guthrie1971:111)。所以对于数据的来源可能最重要的一句话出现在第一册的前言里,他说:

“this project would never have been completed without the generous research facilities made available to me by the School of Oriental and African Studies of the University of London, in the form both of research visits to Africa and of work with speakers of various Bantu languages in London. (Guthrie 1967:9)”

也就是说,在完成这一套作品的过程中,除了他自己的在非洲的调研有收集到资料,当时在伦敦居住的、说班图语的移民给了他很大的帮助,具体人数不可考。但是如果考虑一下他那时所说的处理“超过三百门语言”的班图语,也会知道这是一个非常繁重的任务。在第二册的附录里他提到了自己处理过的语言数量,一共有537门,截图在这里。

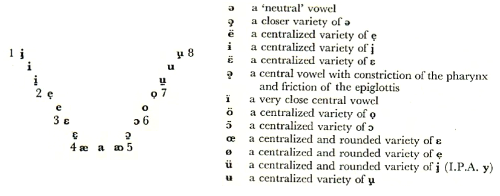

总结一下,也就是说:可能由于被写作年代(1967-71)所限,Guthrie可能资料并不完善,但以一己之力、或者在他人的帮助下整理了500多门语言的资料,可能引用了别人的作品但是自己不愿意明说。以这个角度来推测的话,以一个正常人的智力标准来衡量,我们会猜测那支持这套资料整理的后台处理系统总应该是一个个体的智识所能承担的强度吧。事实是完全不是这么回事,Guthrie的《比较班图学》系列丛书发明了可能是有史以来最复杂的声音转写系统,甚至比现行的国际音标要求更高。比如元音方面,不计算中位的元音(所谓的Schwa)的话(注:班图语音位上中位的元音很少见),Guthrie认为这套系统里有意义的元音有17个(下左图),还要再加上中位的元音13个(下右图):

可能有一些对语音学有些了解的人会认为这并不出奇。因为元音里有”前方舌根性”的概念,即+ATR和-ATR(或称RTR)。这个概念增加了研究者需要了解的元音的数量,也在之后成为了解释元音和谐(Vowel harmony)的重要基础概念,常用的教学语言是加纳的Twi/Akan或加纳/多哥的Ewe。但是需要注意的是,国际上对于+-ATR的正式讨论在六十年代末七十年代初才刚刚开始,不可能那么直接地为Guthrie的写作提供理论支持。而实际上Guthrie的这个转写系统源自他自己于1948年写的论文。在1967-1971这一套四册的《比较班图学》里则除了发音时舌头的高低位置以外,完全没有提及这些元音之间的差别。而作为补充(!)的13个中位元音即便对于常年只做语音学的学者来说也是天方夜谭。而在辅音方面他对于尽可能忠实地还原具体的发音也有一样的苛求,他提到的特别一些的、国际音标IPA里不提及的概念有很多,比如Dental(但是不包含Alveolar/Postalveolar)的Plosive和L、吹哨声、上齿和下唇做阻隔但是圆唇的半元音w等等,相较之下在南部班图语里出现的弹舌音都算非常大众的特征了,这还没有提及他对于音调的处理方式。

但是资料的处理方式越精细,这套作品让人发问的地方也就越多,比如Guthrie到底是怎么保证对于537门语言都能找到具有代表性的发音人,并且以较为稳妥地方式记录、引用并且完成自己的不完整的推导的呢?他为什么不说明资料提供人、不公开原始数据?他为什么以非常精确的方式开始论述,却在写作到一半的时候突然以一种这么容易让误解的方式结束自己的猜测呢?

本文提到的作品:

■ Guthrie, Malcolm 1967. Comparative Bantu: An Introduction to the Comparative Linguistics and Prehistory of the Bantu languages. Volume 1: The Comparative Linguistics of the Bantu Languages. London: Gregg International.

■ Guthrie, Malcolm 1970a. Comparative Bantu: An Introduction to the Comparative Linguistics and Prehistory of the Bantu languages. Volume 3: A Catalogue of Common Bantu with Commentary. London: Gregg International.

■ Guthrie, Malcolm 1970b. Comparative Bantu: An Introduction to the Comparative Linguistics and Prehistory of the Bantu languages. Volume 4: A Catalogue of Common Bantu with Commentary. London: Gregg.

■ Guthrie, Malcolm 1971. Comparative Bantu: An Introduction to the Comparative Linguistics and Prehistory of the Bantu languages. Volume 2: Bantu Prehistory, Inventory and Indexes. London: Gregg.